あまり知られていないかもしれませんが、知っている人は知っている、神戸・岡本のパワースポット、保久良神社に行ってきました。

保久良神社への行き方

保久良神社へは阪急岡本駅から行きました。北口から出て一旦東に向かってから、登山道を北に進みます(登山道の登り口にあるだけに、後半の参道は坂がかなりきついです!)。

駅から約30分ほどで神社にたどり着きます。

(少し分かりにくいので、Googleマップのルート検索も掲載します。ご参考まで)

石灯籠「灘の一つ火」がお出迎え

神社の入り口、鳥居の前からは神戸の街と海が一望できました。

それもそのはず、鳥居の目の前には「灘の一つ火」と呼ばれる石灯籠があります。

この石灯籠は古い時代から夜の船人のために灯台の役割を果たしており、この場所は海上交通の要所でした。

神戸の海のどこからでも見える場所に位置するため、ここからは当然、広く海を見渡せます。

こちらがその石灯籠。

灯台の役割をしていたにしては、意外と小さく感じました。

現在では電灯がつけられていますが、以前は灯油で火が灯されていたようです。

神社の名前「保久良(ほくら)」も「火種を保持する倉=火倉(ほくら)」に由来するとの説もあるようです。

鳥居から本殿へ

神戸の景色から180度振り返ると神社の入り口があります。

正面奥に本殿が垣間見え、右側に「保久良神社」と書かれた石碑と御由緒の看板、左側に銅像が置かれていました。

右側の石碑。

石碑の一番上には「延喜式内」の文字が。平安時代の書物である「延喜式」にすでに保久良神社の記載があったとのこと。創設年歴不詳とのことですが、古くからあったようですね。

左側の銅像はこのような感じ。

亀の上に人が乗っています。

こちらは「椎根津彦命(しいねつひこのみこと)」。ご祭神として祀られている神様です。

ご由緒によれば、「この地の統治を任された『命(みこと)』が最適な統治場所を海上から眺め探し求めて『ほくら山』を選び、青亀を海岸に着けて登られた」そうです。

鳥居をくぐって参道を歩いて行きます。

途中で振り返ってみると、

参道の先の鳥居の中に神戸の街と海。

この構図、なんだかぐっと惹かれます。

こちらが保久良神社の本殿。

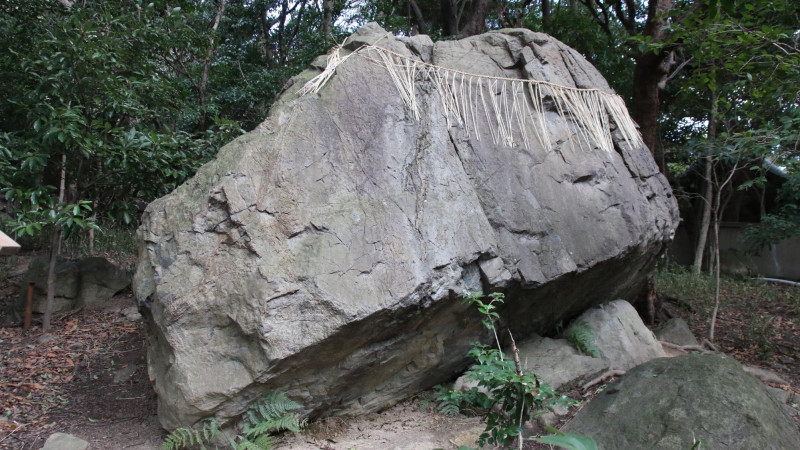

本殿の横には大きな岩が祀られています。

立て札には「立岩(たていわ)」とあります。

巨岩「磐座(いわくら)」があちこちに

実は保久良神社には、敷地内のみならずその周辺にたくさんの大きな岩が点在しています。

神社の横から出てすぐのところにも。

さらにその横の登山道沿いにも。

こちらは特に大きな岩。立て札には「神生岩(かみなりいわ)」とあります。

これら以外にも、名前もつけられていない岩がゴロゴロと。

これらは、「磐座(いわくら)」と呼ばれているものです。

磐座とは、諸説あるようですが、「神の座る岩」という意味のようです。

なぜこれだけの岩がこの場所にあるのか?

調べてみると、これらの岩群は人為的に配置されているという説がありました。しかも一定の法則に基づき並べられていると。

それは螺旋状であるとも、渦巻状であるとも言われています。

機械もダンプカーも無い時代に、神を信仰する人々が、どこかの地からこんな山の中腹まで巨岩を運んで並べる。

いやあ、ロマンがありますね。

さらに調べてみると、この保久良神社がある六甲山系には、ここ以外にもいくつか磐座群があるそうです。

古代カタカムナ文明?

この神社境内周辺では弥生時代の弥生式土器、あるいは青銅器、さらに時代をさかのぼって石器時代の石剣や石包丁などが多数出土しており、紀元前の時代から人類がこの周辺で暮らしていた形跡があるようです。

さらにこの地域には「古代カタカムナ文明」というものがあったとする噂もあります。

「古代カタカムナ文明」をネットで検索してみると、「弥生時代のずっと以前、1万年も前に日本で栄えた高度な文明であった」とか、「古代文字である『カタカムナ文字』いうものも存在した」などのような説がたくさん見つかります。

信じるか信じないかは、あなた次第!

神社の横には梅林も

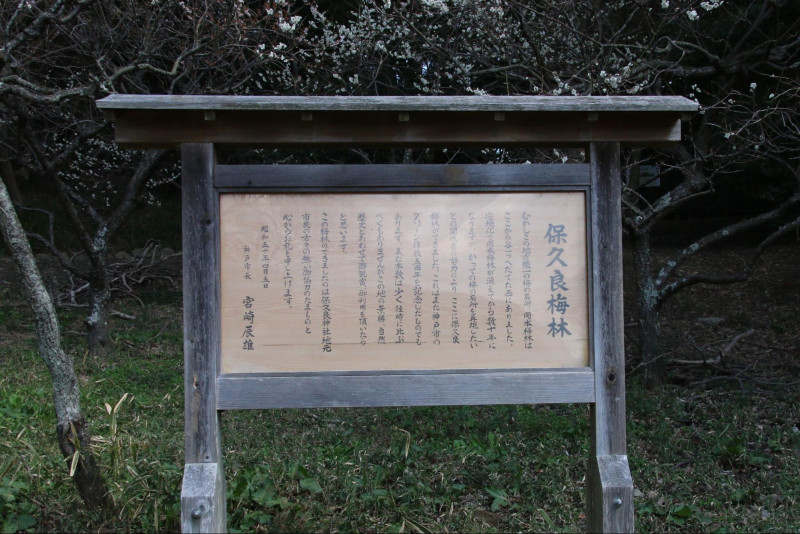

神社のすぐ横には保久良梅林と呼ばれる梅林があります。

梅の木は約250本と、それほど大きな梅林ではありませんが、最盛期には赤、ピンク、白と鮮やかな花をつけています。

まとめ

保久良神社は長年神戸の船人を支えてきた要衝の地であるとともに、古くからの歴史を感じられる場所でした。

点在する磐座をひとつひとつじっくり見ながら、古代のロマンに思いを馳せてみるのもいかがでしょうか?